A pandemia da covid-19 escancarou o quanto a humanidade está despreparada para doenças emergentes. Enquanto os sistemas de saúde do mundo inteiro colapsavam, a ciência teve que inventar e reinventar para combater um vírus desconhecido. Desde então, a preparação para futuras pandemias se tornou uma urgência, e especialistas alertam que a destruição dos ecossistemas e as mudanças climáticas são uma bomba-relógio para a contaminação por novas e velhas doenças.

Pensando nisso, a 75ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que acontece entre os dias 23 e 29 na UFPR, em Curitiba, organizou a mesa-redonda “Avanços nas perspectivas de manejos de viroses” com os professores Mauro Martins Teixeira (UFMG), Fernando de Queiroz Cunha (USP) e Giselle Fazzioni Passos (UFRJ), para trazer os últimos avanços científicos no tratamento e prevenção de doenças como dengue, zika, chicungunha e covid-19.

Dengue: novas perspectivas para um velho problema

A dengue é um problema antigo para os brasileiros, e suas formas de prevenção já são amplamente conhecidas. Evitar água parada, tomar cuidado com o mosquitinho listrado e os famosos carros fumacês já são parte do imaginário coletivo. Mas isso não tem evitado que surtos da doença continuem acontecendo. “A baixa eficácia do fumacê já está comprovada, mas ele é chamativo, passa a mensagem de que estamos fazendo algo”, criticou Mauro Teixeira.

O membro titular da Academia Brasileira de Ciências (ABC) está participando de um estudo inovador em Belo Horizonte com o chamado Método Wolbachia para substituição de vetores. A ideia consiste em infectar mosquitos Aedes aegypti com bactérias Wolbachia e soltá-los nas cidades. A bactéria impede o mosquito de transmitir o vírus e, uma vez liberados, eles se misturam e se reproduzem. “Estudos na Indonésia têm obtido resultados muito promissores, queremos ver se conseguimos o mesmo aqui”, afirmou.

O projeto Evita Dengue conta com financiamento do National Institute of Health (NIH), dos Estados Unidos, e tem previsão para publicar seus primeiros resultados em 2025. A preocupação de países não tropicais com a doença tem razão de ser. “Eles sabem muito bem que, com o aquecimento do planeta, a dengue tende a subir. É investimento em prevenção, algo que também devemos fazer”, alertou o Acadêmico.

Outra forma de prevenção são as vacinas. Até o ano passado, apenas uma vacina estava disponível para aplicação no Brasil, a Dengvaxia, da fabricante francesa Sanofi Pasteur. O problema é que o imunizante só pode ser aplicado em quem já teve contato prévio com o vírus, então a necessidade de testes sorológicos reduz a possibilidade de que o imunizante seja incorporado em campanhas nacionais de vacinação.

Em março deste ano a Anvisa aprovou o registro da Qdenga, do laboratório japonês Takeda. O imunizante mostrou-se seguro para quem nunca teve a doença mas, assim como a Dengvaxia, só está disponível na rede privada. A previsão para que chegue ao SUS é de um ou dois anos, e a intenção manifestada pelo Ministério da Saúde de priorizar a vacina nacional, que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan, gerou controvérsias.

O imunizante brasileiro está em fase três de testes clínicos e deve ser submetido à aprovação da Anvisa em 2024. A eficácia de 80% em evitar a doença é similar à da Qdenga. “Eu não tenho dúvidas de que teremos várias vacinas para dengue nos próximos anos. A questão vai passar a ser, assim como foi para a covid-19, saber qual o melhor imunizante para cada pessoa”, finalizou Mauro Teixeira.

Novos alvos terapêuticos para lesões pulmonares da covid-19

O membro titular da ABC Fernando de Queiroz Cunha lembrou que quando começou a pandemia, ele e seus colaboradores se viram num beco sem saída, já que os laboratórios foram fechados e as pesquisas paralisadas. O foco único de todos passou a ser a covid-19, mas como reagir a uma doença tão nova e tão avassaladora?

O jeito era voltar aos estudos. Nos primeiros meses trancados em casa, o pesquisador se debruçou sobre a doença, para qual começavam a surgir novos estudos e informações em um volume nunca antes visto. Ele se perguntava como poderia colaborar nesses esforços. “Foi aí que eu vi a imagem de uma sepse, uma lesão pulmonar que a covid-19 causa. Logo pensei ‘isso aqui eu conheço, nisso posso colaborar’”, conta.

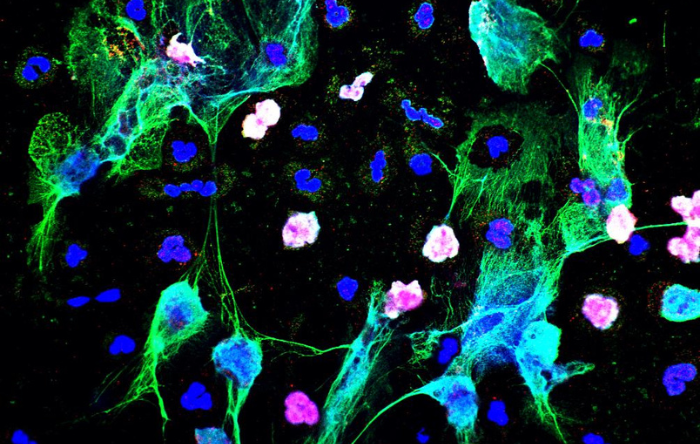

Nessa época, Fernando estudava as chamadas armadilhas extracelulares de neutrófilos, ou NETs, sigla em inglês para Neutrophil extracellular traps. A sigla é fortuita, pois “net” em inglês significa rede, e é exatamente assim que a armadilha age, como uma rede de pescador que captura patógenos. “Essas NETs são fibras de DNA, expelidos do núcleo da célula até o meio extracelular, decoradas com enzimas tóxicas que prendem os patógenos”, descreve.

O fenômeno é bonito quando observado no microscópio, mas, assim como outras respostas imunológicas, seus efeitos podem agravar a situação do paciente. O Acadêmico já conhecia a relação do mecanismo com lesões teciduais em outras doenças, o que o levou a pergunta: Estariam as NETs envolvidas nas sepses pulmonares da covid-19?

Análises de autópsias mostraram que todos os pacientes com a forma grave da doença mostravam um aumento de Neutrófilos produtores de NETs no pulmão. “Testes in vitro subsequentes conseguiram mostrar a relação entre as NETs e uma maior morte celular, logo, inibir, bloquear ou quebrar esse mecanismo podia evitar as lesões. Tínhamos aí um alvo terapêutico”, disse.

Medicamentos inibidores de NETs já eram conhecidos, e sua aplicação para a covid-19 já estão em testes clínicos, com perspectivas promissoras. Enquanto durante a pandemia medicamentos não eficazes foram propagandeados para a população com consequências graves, esses resultados mostram a necessidade se respeitar os métodos da ciência. “É possível sim que medicamentos antigos sirvam para novas doenças, só precisa ser feito com embasamento e muita pesquisa”, finalizou Fernando Cunha.

Alvos terapêuticos para efeitos neurológicos de viroses

Dois exemplos práticos de como doenças conhecidas podem atravessar as fronteiras de onde surgiram são a zika e a chicungunha. Ambas foram descobertas na África já nas décadas de 40 e 50, mas só vieram a causar alarde no Brasil em 2016. A zika, em particular, gerou grande comoção quando ficou constatado que ela causava microcefalia em fetos quando infectava mulheres grávidas.

A neurocientista Giselle Fazzioni esteve entre os pesquisadores que atuaram nas descobertas dos efeitos neurais dessas doenças. Através de testes em camundongos, ela e seus colaboradores conseguiram mostrar que a infecção por zika durante o neurodesenvolvimento dos animais levava à microcefalia e convulsões, e também induzia à inflamação no sistema nervoso. “Os mecanismos de inflamação são amplamente conhecidos, se dão através das citocinas inflamatórias. A partir daí podíamos trabalhar com estratégias de reposicionamento de drogas para combater essa doença”.

Os testes mostraram também que, tanto o vírus da zika quanto o da chicungunha atuavam no hipocampo e em outras regiões associadas à memória, com eimpactos na capacidade de recordação dos animais. Os pesquisadores descobriram que isso se dava através de um processo já conhecido, a poda sináptica, que ocorre quando as microglias, células imunoprotetoras específicas do tecido neural, começam a “devorar” as ligações entre os neurônios.

“Esse processo de poda sináptica é comum em cérebros em desenvolvimento e quando não ocorre da forma correta pode levar ao autismo e outras neurodivergências. Agora, quando ela acontece de forma pronunciada em cérebros maduros acaba levando a perda de memória e é uma das principais vias da Alzheimer”, explica Giselle.

Essas descobertas mostram que a inibição dos agentes que causam tanto a neuroinflamação quanto a poda sináptica são potencias alvos teurapêuticos, os quais podem ser atacados com drogas já existentes. Com a chegada da pandemia, isso se tornou ainda mais relevante. “Observamos que mecanismos semelhantes estão envolvidos nos efeitos neurológicos da covid longa, quando os sintomas persistem por mais de 12 semanas”, finalizou.

#SBPCnaUFPR

#CienciaGeraDesenvolvimento