O Simpósio e Diplomação dos Membros Afiliados da ABC Região Minas Gerais e Centro-Oeste foi realizado no dia 3 de agosto, na Universidade Federal de Goiás (UFG). O convidado para proferir a Palestra Magna do evento foi o Acadêmico José Alexandre Felizola Diniz Filho, que é biólogo, professor titular de ecologia e evolução na UFG, onde também exerce a função de pró-reitor de pós-graduação desde 2014. Ele ainda coordena o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) em Ecologia, Evolução e Conservação da Biodiversidade.

Felizola relatou que quando lhe pediram para definir o título da palestra, pensou em “conversar com vocês e trazer algumas ideias interessantes, muito discutidas atualmente, especialmente sobre como equilibrar melhor os valores da ciência com questões paradoxais que têm surgido nos últimos tempos, no Brasil e no mundo”. Assim deu à palestra o título “Os valores da ciência e o delicado equilíbrio entre universalismo, desenvolvimento regional e soberania nacional”.

Leia a transcrição resumida da palestra do Acadêmico:

“A ciência, da forma como a conhecemos hoje, especialmente em um contexto de institucionalização, só começa a se consolidar a partir do século XVII, na Europa, quando passa a ser organizada de forma institucional e começa a receber apoio do Estado. Isso permitiu uma organização dos cientistas e maior credibilidade para os novos conhecimentos apresentados.

Embora se pense na ciência moderna associada a um sistema estruturado, no qual academias e organizações científicas têm um papel importante, o trabalho dos cientistas continuou sendo muito individual. Um bom representante disso é Karl Popper, que ainda pensava na ciência de forma muito heroica, como trabalho individual ou em pequenos grupos. Gradualmente, a partir da segunda metade do século XX, surgem movimentos dentro da filosofia e sociologia da ciência que passam a associar o conhecimento científico à estrutura institucional existente e a entender como a sociedade impacta a própria construção do conhecimento.

Um dos principais nomes nesse contexto é Thomas Kuhn. A partir desse período, começamos a compreender que o cientista não trabalha isoladamente, mas dentro de diferentes estruturas sociais ou “frameworks”, que afetam tanto a epistemologia quanto as práticas operacionais, como definição de agendas e prioridades de pesquisa, estratégias de divulgação, entre outros.

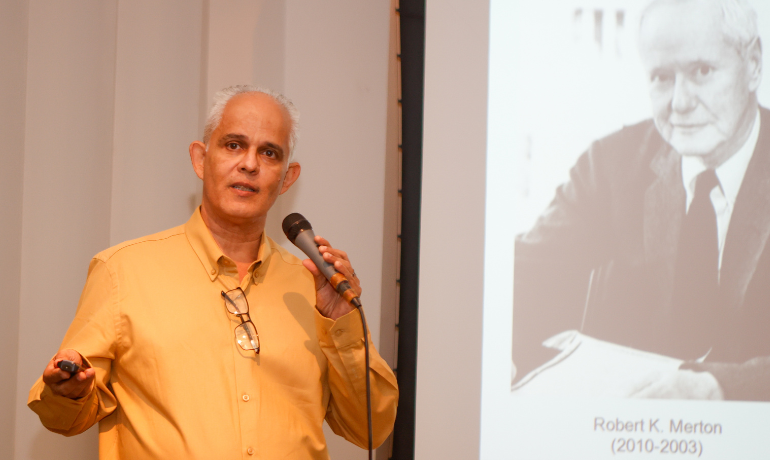

Robert Merton, um dos pioneiros na sociologia da ciência, definiu valores fundamentais para a prática científica, conhecidos pelo acrônimo CUDOS:

- Comunismo: o conhecimento deve ser compartilhado com toda a comunidade; a ciência é universal.

- Desinteresse: os cientistas devem perseguir o conhecimento por si, sem interesses políticos, econômicos ou sociais.

- Ceticismo organizado: a ciência deve ser crítica e aberta ao debate, promovendo consensos sobre ideias válidas.

- Originalidade: o progresso científico depende da criatividade e inovação.

Esses valores, escritos nos anos 40, refletem uma visão idealizada e ingênua da ciência, mas ainda têm grande influência. A realidade, no entanto, mostra que a ciência também é poder, como apontou Francis Bacon, e que sua expansão histórica está ligada ao colonialismo europeu e ao capitalismo emergente.

Nos últimos anos, surgiram discussões sobre o Sul e o Norte global, evidenciando a influência histórica e econômica sobre a ciência. Por exemplo, a maior parte da biodiversidade está em regiões tropicais do Sul Global, mas pesquisas, genomas e coleções biológicas são frequentemente exportados e estudados fora desses países. Isso representa um problema de soberania científica e nacional, especialmente para o Brasil, que possui enorme riqueza biológica e recursos limitados.

Em ecologia de larga escala, temos padrões de biodiversidade que indicam regiões com maior diversidade de espécies e funções. A compreensão desses padrões é essencial para associar ciência, geopolítica e conservação. Trabalhos recentes do nosso grupo mostram gradientes de colonialismo histórico em coleções de peixes e plantas, evidenciando a necessidade de repatriar dados e preservar a biodiversidade local.

O desenvolvimento regional da ciência no Brasil, por meio da descentralização de programas de pós-graduação, segue esse espírito mertoniano, valorizando o conhecimento local e promovendo excelência em todos os biomas. Ainda há desafios a percorrer, especialmente para evitar a perpetuação de movimentos coloniais históricos e desigualdades regionais.

Outro desafio crescente é o avanço da pseudociência, do negacionismo e da perda de credibilidade da ciência. Carl Sagan propôs uma matriz de pensamento crítico, equilibrando ceticismo e abertura mental: é necessário manter a mente aberta, mas com racionalidade, evitando crenças infundadas.

Vivemos uma “adolescência tecnológica”, como dizia Sagan: possuímos grande poder científico e tecnológico, mas enfrentamos conflitos sociais e educacionais devido à má compreensão do conhecimento. Apesar de avanços notáveis, há ainda muitas ideias equivocadas, como a defesa da Terra plana ou interpretações literais de textos religiosos sobre a criação do mundo. O progresso da ciência não é linear; aumenta a variância de opiniões e gera desafios educativos e sociais significativos.

Embora não possamos pensar de forma totalmente mertoniana, como se pensava no início e meados do século XX — uma ideia muito ingênua —, na realidade, não temos muita chance de fugir disso, pelo menos assumindo que isso seja um sistema idealizado. Então, precisamos repensar nossos valores e a maneira como lidamos com a ciência e com a sociedade. Isso está intrínseco na nossa cultura: a ideia dos valores, do bem comum, da felicidade das pessoas. A ciência deve servir à humanidade, funcionando de forma eficaz, como Merton propôs.

Embora esses ideais sejam frequentemente perturbados por problemas diversos, não vejo outra saída senão retornar a muitos deles. Mesmo idealizados, eles nos fornecem uma perspectiva de como poderíamos e deveríamos ser. Nossa ideia de ciência é de que ela deve ser universal, mas, na prática, ela não pode ser totalmente universal, porque está distorcida por valores sociais, econômicos e geopolíticos.

Se pensarmos, por exemplo, em mudança climática, temos um problema global que afeta a todos, mas nossas ações não conseguem ser globalmente coordenadas. Assim, precisamos equilibrar ações locais para tentar resolver problemas em larga escala, sem a visão ingênua de que a ciência, por si só, vai unificar o conhecimento e resolver tudo. Devemos pensar em percepções globais, mas com capacidade de ação local e interferência direta nas sociedades.

Nesse contexto, sistemas regionais se tornam extremamente importantes. No Brasil, por exemplo, a descentralização de recursos, como a atuação da Fapeg [Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás], é fundamental. Observamos também sociedades científicas definindo grandes prioridades e projetos integrados, mas cada estado e fundação lidando com suas realidades locais de forma cuidadosa, evitando problemas históricos de colonialismo em oposição ao desenvolvimento regional.

Estamos vivendo um momento crítico, e não podemos ser tolerantes com os intolerantes, como Popper destacou em filosofia política. Essa percepção é difícil para cientistas naturais, que muitas vezes preferem permanecer em seus laboratórios, mas é essencial estarmos atentos às realidades e contextos geopolíticos nos quais vivemos. A academia precisa reagir a esses problemas. A Mercedes, por exemplo, lidera um grupo para discutir questões ambientais, divulgar informações e reivindicar mudanças na mídia, o que é extremamente importante.

Não gosto de terminar palestras de forma negativa, então deixo com vocês uma reflexão de Marco Aurélio: não deixem o futuro perturbar vocês. Encontraremos o futuro e lidaremos com ele usando as ferramentas intelectuais que a ciência nos oferece, permitindo que avancemos de forma eficaz.”

Ao final da palestra, Felizola foi indagado sobre como melhorar a formação de grupos de pesquisa e como orientar os jovens cientistas.

“Eu sempre digo que nosso papel na universidade é formar novos pesquisadores. Formação é prioridade, e pesquisa é parte desse processo. É essencial criar grupos de pesquisa e cooperar, mesmo em um ambiente acadêmico às vezes tóxico. Devemos lutar contra isso. Os valores que discutimos devem estar refletidos nos grupos de pesquisa.

O mundo muda rapidamente, e o que conhecemos 30 ou 40 anos atrás é diferente do mundo atual. Comunicação científica é crucial: não se trata apenas de mostrar sua pesquisa, mas de divulgar como a ciência funciona e como é importante. A divulgação deve demonstrar os benefícios e a relevância da ciência, não apenas os detalhes técnicos.

Devemos trabalhar com jornalistas e comunicadores para melhorar essa interação. Novas tecnologias, como inteligência artificial, trazem desafios à formação de recursos humanos, e devemos utilizá-las de forma ética e estratégica. Tudo está ligado aos nossos valores e atitudes como cientistas. Continuo apreciando a filosofia de Popper: mesmo sendo criticado, a atitude diante da natureza e das evidências continua essencial.”

______________________________________________

Acesse aqui a matéria sobre o evento no qual esta palestra estava inserida:

Saiba como foi o Simpósio e Diplomação dos Membros Afiliados da ABC da Região MG/CO 2025-2029