A crise humanitária em curso na Terra Indígena Yanomami trouxe os olhares do mundo para a situação das populações indígenas brasileiras. Entre 2019 e 2022, morreram 570 crianças em uma população de cerca de 38 mil pessoas, o que levou muitos juristas a caracterizarem o cenário como genocídio. A principal causa da crise foi a invasão em massa de garimpeiros, estimulada pela desmonte de políticas públicas e órgãos de fiscalização.

A defesa dos povos originários também passa pela ciência e, por isso, a Academia Brasileira de Ciências (ABC) realizou a sessão plenária “Qualidade ambiental, políticas públicas e povos originários”, em 10 de maio, durante sua Reunião Magna 2023. A coordenação da sessão ficou por conta do vice-presidente da ABC para a Região Norte, Adalberto Luis Val, e os convidados foram a advogada Samara Pataxó e o antropólogo Ricardo Ventura Santos.

Val abriu a sessão lembrando do conceito de Saúde Única e como ele se aplica particularmente bem à questão indígena. A disrupção social causada pela invasão afetou profundamente o modo de vida tradicional dos yanomamis. Em paralelo, a destruição da terra e a contaminação por mercúrio expuseram os indígenas à mazelas como malária e fome. “Clima, biodiversidade e sociedade estão acoplados. A saúde de seres humanos depende da saúde do meio ambiente e isso é muito claro na tragédia”, lembrou o Acadêmico.

Os indígenas e o Estado brasileiro

O termo “genocídio” foi criado no século XX para denominar um crime até então sem nome. Em 1948, a Convenção da ONU para a Repressão e Punição do Crime de Genocídio classificou como tal, entre outras ações, a “submissão intencional de um grupo a condições de existência que lhe ocasionem a destruição física total ou parcial”, o que sustenta as comparações com a situação dos Yanomami.

“A relação entre o Estado brasileiro e os indígenas é de extermínio, integração e tutela até a Constituição de 88, que pela primeira vez reconhece os direitos dos povos originários”, avaliou Ricardo Ventura Santos. As cicatrizes desse apagamento aparecem na nossa população, que possui a menor porcentagem de pessoas se autodeclarando indígenas na América do Sul – menos de 1%.

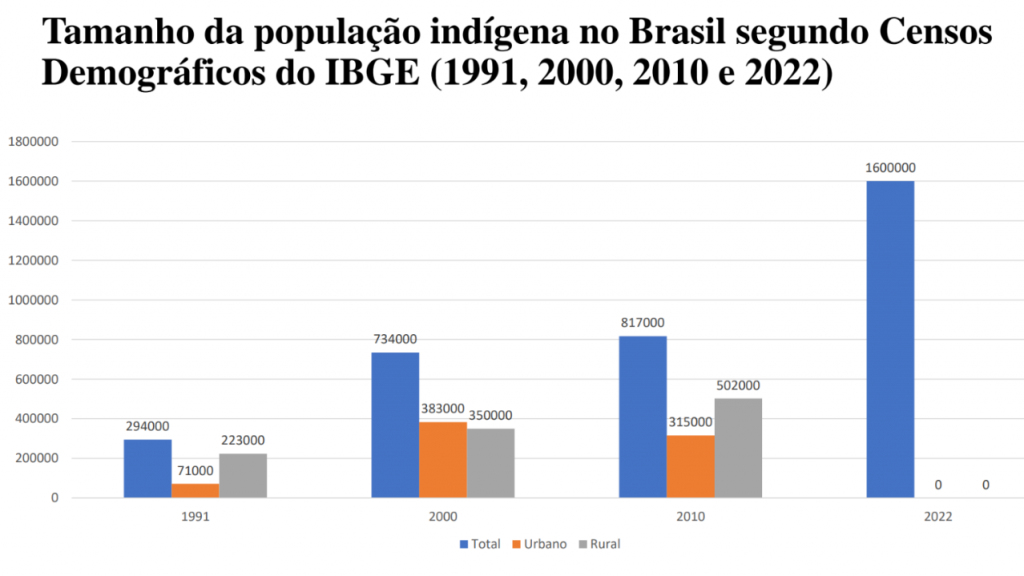

Apesar disso, dados mais recentes sugerem que as identidades tradicionais estão em alta. O Censo de 2010 apontava que existiam no país 817 mil indígenas. Deste então, a produção acadêmica e cultural só cresceu e, de acordo com dados preliminares do Censo de 2022, hoje são 1,6 milhão. “Esse crescimento reflete a demografia, mas, principalmente, se deve a um aumento no reconhecimento das próprias pessoas como indígenas”, explicou Ventura.

O Censo revela ainda a enorme diversidade desses povos. Em 2010, foram identificados no Brasil 305 etnias e 274 línguas originárias. Todo esse mosaico cultural guarda relações, hábitos e histórias distintas, mas a luta por direitos, sobretudo à terra, é pauta comum.

Movimento indígena e direitos fundamentais

A advogada Samara Pataxó pertence ao povo Pataxó da Terra Indígena da Coroa Vermelha, na Bahia. Ela compartilhou sua experiência na articulação jurídica dos povos tradicionais e destacou que a ADPF 709, movida no Supremo Tribunal Federal (STF) pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), foi um marco histórico nessa defesa. “Pela primeira vez, em nome próprio e com advogados próprios, os povos indígenas foram buscar seus direitos junto à mais alta corte do país”, afirmou.

Uma ADPF – Arguição de Descumprimento de Direito Fundamental – é uma ação de controle de constitucionalidade movida quando se entende que algum preceito fundamental da Carta Magna não está sendo respeitado. No caso da ADPF 709, defendia-se que o governo precisava ser coagido a estabelecer ações mínimas de combate à pandemia entre os povos indígenas. “Durante a maior crise sanitária dos últimos cem anos, o que existia era uma estrutura acéfala nos órgãos competentes, que tinha dificuldade de realizar ações mínimas, quanto mais elaborar um Plano Nacional”, denunciou Pataxó.

Mas o precedente aberto pela ADPF não se restringe à covid-19. Para a advogada, o tema da saúde pública não pode ser dissociado da questão territorial, no caso dos povos indígenas. A demarcação e o respeito pelos territórios é central tanto para a proteção dos povos originários, quanto para a própria conservação ambiental. De acordo com dados da MapBiomas, entre 1990 e 2020 as terras indígenas perderam apenas 1% de sua área de vegetação nativa, enquanto nas áreas privadas a perda foi de 20,6%.

“A mãe de todas as lutas é a luta pela mãe-terra”, afirmou Samara Pataxó, garantindo que as representações continuarão fazendo frente aos avanços sobre os direitos dos povos indígenas sempre que estes forem desrespeitados. “Nunca mais um Brasil sem nós”, finalizou.